在智能化浪潮席卷全球的今天,传统制造业正经历着前所未有的范式革命。作为支撑国民经济运转的支柱型产业,线缆制造业正处于数字革命浪潮的前沿阵地。未来五年周期内,数字化能力将重构行业竞争格局,形成新的产业分水岭。那些无法实现生产智能化、管理数据化、决策算法化的制造企业,终将在智能制造时代的洪流中失去生存空间。这已不仅是效率提升的课题,而是关乎企业存续的核心生存法则。

线缆行业现状

长期以来,线缆行业呈现出企业众多、规模大小不一、市场竞争激烈的格局。许多中小企业仍采用传统的生产模式,依赖大量人力进行生产、管理和质量检测。这种模式下,生产效率低下,产品质量波动较大,而且难以快速响应市场变化。在材料储备、设备运维等环节,人工依赖程度高,导致生产计划不透明,成本控制困难。随着原材料价格波动、人力成本上升以及市场对产品质量和个性化需求的日益提高,传统线缆工厂的利润空间被不断压缩,发展面临重重困境。

生产效率落差:数字化工厂人均产值达传统模式3.8倍(2023年工信部《智能制造发展报告》);

市场响应滞后:中小型企业平均订单交付周期达45天,较头部企业多21天;

数字化转型 线缆行业的破局之道

1、生产环节的智能化升级

数字化技术在生产环节的应用,能够实现生产过程的自动化与智能化。通过引入先进的自动化设备和智能控制系统,线缆生产过程中的拉丝、绞线、绝缘挤出等工序可以实现精准控制,大大提高生产效率和产品质量的稳定性。例如,通过为设备加装传感器、边缘采集网关,可实时监测线缆生产过程中的质量问题,如线缆表面的瑕疵、排线的整齐度等,一旦发现问题可及时进行调整,避免了大量废品的产生。

2、管理模式的数字化变革

数字化转型有助于线缆企业构建一体化的管理体系,实现生产、销售、库存、财务等各个环节的信息实时共享与协同运作。借助企业资源计划(ERP)系统、制造执行系统(MES)等数字化管理工具,企业能够对生产过程进行全方位的管理与控制。管理人员可以通过电子看板实时了解生产进度、设备运行状态、产品质量情况等信息,及时做出决策。数字化管理还能实现对设备的全生命周期管理,通过设备监测系统实时采集设备运行数据,提前预测设备故障,及时安排维护保养,减少设备停机时间,保障生产的连续性。

未来5年 数字化决定线缆企业存亡

未来 5 年,线缆行业的市场竞争将愈发激烈。一方面,随着国家基建项目的持续推进,如特高压输电项目、5G 网络建设、城市轨道交通和高速铁路建设等,对线缆产品的需求呈现出多样化和高端化的趋势 。这些大型基建项目对线缆的质量、性能、供应能力以及交付周期都有着严格的要求,只有具备数字化生产和管理能力的企业,才能快速响应市场需求,提供高质量的产品和优质的服务。

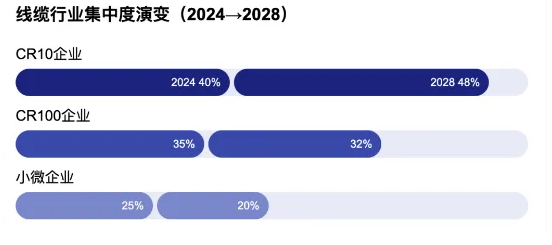

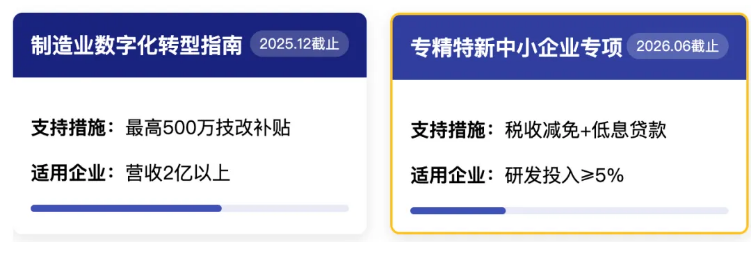

另一方面,行业内的头部企业凭借资金、技术和人才优势,加速数字化转型,不断扩大市场份额。而那些仍停留在传统生产模式的中小企业,由于无法满足市场对产品质量和交付速度的要求,将逐渐失去市场竞争力,面临被淘汰的风险。行业分析显示,线缆行业前十大企业的市场份额将从 2024 年的 40% 提升至 45% – 50% ,市场集中度的不断提高意味着中小企业的生存空间将被进一步压缩。从政策层面来看,国家大力推动数字经济发展,鼓励制造业企业进行数字化转型。各地政府纷纷出台相关政策,对实施数字化改造的企业给予资金支持、税收优惠等政策扶持。例如,工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、中华全国工商业联合会印发的《制造业企业数字化转型实施指南》提出:

“有关主管部门要充分发挥现有专项资金作用,推动金融机构创新符合企业转型需求的金融产品和服务,带动地方政府、创投机构及其他社会资金,加大对制造业企业数字化转型领域支持力度,为制造业企业数字化转型提供政策资金支持” “要推动制造企业与软件开发商、自动化集成商、平台服务商等基于图谱实现精准对接”。

在这样的政策导向下,线缆企业进行数字化转型不仅符合行业发展趋势,还能享受到政策红利,为企业的发展创造有利条件。

未来 5 年,数字化将深刻重塑线缆行业的格局

对于线缆企业而言,数字化转型是实现可持续发展的必由之路,是在激烈的市场竞争中立于不败之地的关键所在。而不懂数字化的工厂,将因无法跟上时代的步伐,逐渐被市场所淘汰。数字化转型不是选择题,而是生存题。

上海缆新以打造“数字集成咨询、专业赋能产品”的服务模式,为线缆企业数字化转型提供一站式解决方案。赋能电缆企业打破传统模式 困境,实现从“制造”到“智造”的跨越。

转载请注明:头条中国网 » 上海缆新:线缆企业数字化,对未来至关重要